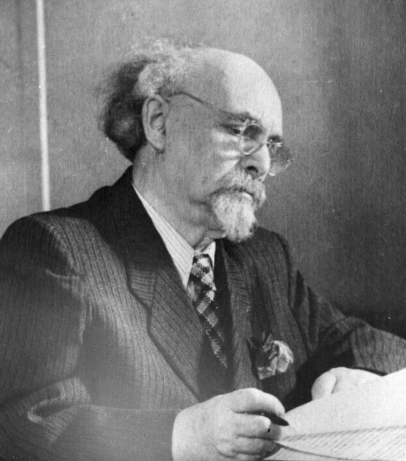

Am 18. September 1946 wurden in einem Geheimversteck auf dem Territorium, wo sich in der Zeit der Nazi-Besatzung das Warschauer Ghetto befand, zwei Behälter mit Tausenden Dokumenten entdeckt. Es stellte sich heraus, dass es sich um das so genannte Ringelblum-Archiv - eine Sammlung von Dokumenten aus dem Zweiten Weltkrieg, die von der polnischen Untergrundgruppe Oneg Schabbat mit dem jüdischen Historiker Emmanuel Ringelblum an der Spitze erstellt wurde, handelte.

Zu dieser Gruppe gehörten Historiker, Schriftsteller, Rabbiner und Sozialmitarbeiter. Sie verfassten eine dokumentarische Chronik des Lebens im Ghetto, schrieben Zeugenangaben und Berichte von Dutzenden Freiwilligen jeden Alters auf. Es war ein Konvolut aus Essays, Tagebüchern, Zeichnungen, Plakaten, die die Situation im Ghetto beschrieben. Zunächst wollten die Mitglieder der Gruppe ein Buch schreiben, doch das Warschauer Ghetto wurde am 16. November 1940 geschlossen, Juden wurden ins Todeslager Treblinka gebracht, nur wenige überlebten (von der Gruppe „Oneg Schabbat“ waren es nur drei Personen). Emmanuel Ringelblum floh aus dem Ghetto, kehrte aber mehrmals zurück, um das Archiv zu ergänzen. 1944 wurde er zusammen mit seinen Verwandten gefunden und zusammen mit einer polnischen Familie, die sie versteckte, hingerichtet.

Ringelblum bewahrte die Archive in drei Milchkannen und zehn Blechkisten, die in drei Verstecken gelagert wurden, auf. Die Kisten wurden am 1. Dezember 1950 entdeckt. Das dritte Geheimversteck soll sich unter dem Gebäude der chinesischen Botschaft in Polen befunden haben. 2005 wurden mit Erlaubnis der chinesischen Seite Sucharbeiten durchgeführt, allerdings wurden keine Dokumente gefunden.

Zum Beginn des 21. Jahrhunderts wurden rund 6000 Dokumente (rund 35.000 Seiten) aus dem Ringelblum-Archiv entdeckt. Sie werden im Jüdischen Historischen Institut in Warschau aufbewahrt. Ein Katalog des Archivs wurde in Form eines Buches 2009 vom Holocaust-Gedenkmuseum der Vereinigten Staaten und Jüdischen Historischen Institut in Warschau herausgegeben. Zudem wurde das Archiv in digitaler Form für Forscher zugänglich gemacht.

Quelle: Archiwum Ringelbluma. Dzień po dniu Zagłady, Ośrodek KARTA, Dom Spotkań z Historią, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2008.