Am 7. September 1946 begann die portugiesische Bewegung der Demokratischen Einheit eine propagandistische Kampagne gegen das Regime von António Salazar, die zum Omen eines Putschversuchs am 10. Oktober 1946 wurde.

Salazars Machtfülle in Portugal war nahezu unbegrenzt. Sein Regime war relativ gemäßigt im Vergleich zu Spanien oder Italien, aber immer noch autoritär. Die Grundrechte und -freiheiten waren eingeschränkt, bürgerliche Aktivitäten und die öffentliche Politik wurden unterbunden. Für politische Aktivisten waren die Folgen tragisch. Oppositionelle wurden bis zum Sturz des Salazar-Regimes verfolgt. Für Millionen Portugiesen wurde das Regime durch das Konzentrationslager Tarrafal auf den Kapverden verkörpert. Dort wurden Häftlinge massenweise gefoltert, was auch während der Nürnberger Prozesse gegen die Schuldigen an Verbrechen gegen die Menschlichkeit (auch an Folterungen von KZ-Häftlingen) kein Ende fand.

Der Zweite Weltkrieg spielte in Portugal nahezu eine Nebenrolle – das Land blieb absolut neutral, die Portugiesen beteiligten sich überhaupt nicht daran. Auch nach dem Kriegsende änderte sich so gut wie nichts.

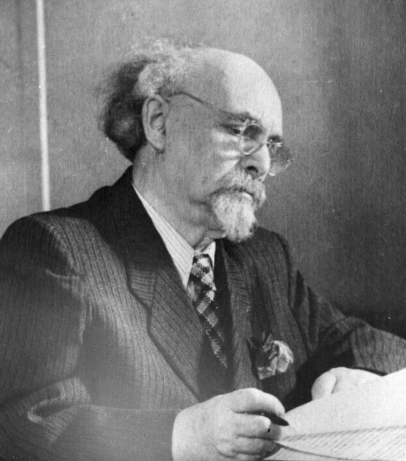

Für Repressalien war die Geheimpolizei PIDE zuständig, die unmittelbar dem Diktator untergeordnet war. Salazar trug persönlich die Verantwortung für den Tod von Tausenden Menschen, die in Tarrafal an Gelbfieber gestorben sind oder totgefoltert wurden, ohne einmal vor Gericht gestellt worden zu sein. Salazar machte kein Hehl aus seinem Credo: „Unsere Position ist antiparlamentarisch, antidemokratisch und antiliberal, und auf ihrer Basis wollen wir einen korporativen Staat aufbauen.“

Die Verschwörung gegen Salazar endete mit etlichen Festnahmen und einer neuen Welle von Repressalien. Das grausamste Regime in Europa existierte noch bis 1974, als es während der „Nelkenrevolution“ gestürzt wurde – erst vier Jahre nach dem Tod des alten Diktators.

Quelle: Raschid Kaplanow. „Portugal nach dem Zweiten Weltkrieg (1945-1974)“. – M.: „Nauka“, 1992.