Am 8. April 1946 wurde im Beisein von Delegierten aus 28 Ländern die 21. und letzte Tagung des Völkerbundes eröffnet, auf der lediglich seine Auflösung offiziell verkündet und sein Eigentum anderen Organisationen vermacht wurde.

Obwohl die Weltgemeinschaft einen neuen Weltkrieg unbedingt vermeiden bzw. verhindern wollte, hatte der 1920 gegründete Völkerbund diese Aufgabe nicht erfüllt. Er bediente eher die Interessen der Siegermächte des Ersten Weltkriegs. Das hatte die Auswirkung sowohl auf das Statut als auch auf die Struktur des Völkerbundes. Die USA gehörte ihm gar nicht an, Deutschland und Japan traten 1933 aus, 1937 folgte Italien. Die Sowjetunion durfte sich dem Völkerbund erst 1934 anschließen, wurde aber bereits 1939 ausgeschlossen. Im Rat des Völkerbundes waren nur zwei ständige Mitglieder geblieben: Großbritannien und Frankreich. Der Bund konnte schon seine Aufgaben in der Vorkriegszeit nicht erfüllen. Umso mehr war er den Aufgaben in der Nachkriegszeit nicht gewachsen.

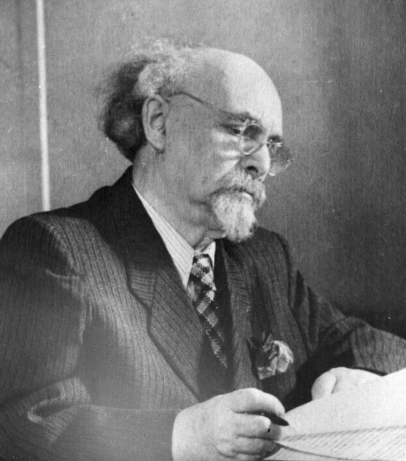

Die Entscheidung über seine Auflösung wurde einstimmig getroffen. Die Schlussakte über die Auflösung der Organisation wurde am 18. April unterzeichnet und von ihrem letzten Generalsekretär, Sean Lester (Irland), und dem Oberhaupt der europäischen UN-Vertretung, Wlodzimierz Moderow (Polen), abgesegnet. Rein juristisch fand der Völkerbund am 20. April 1946 sein Ende.

Das Eigentum des Völkerbundes – den Völkerbundpalast und andere Objekte – bekamen die UNO und die Internationale Arbeitsorganisation. Viele Gremien des Völkerbundes setzten ihre Arbeit in der UNO fort, indem sie nur ihre Namen und Adressen änderten.

Quelle: Scott, George. The Rise and Fall of the League of Nations (англ.). - Hutchinson & Co LTD, 1973