Am 9. März 1946 wurden bei den Ermittlungen im Strafverfahren gegen den sowjetischen Biologen Nikolai Timofejew-Ressowski seine deutschen Kollegen verhört.

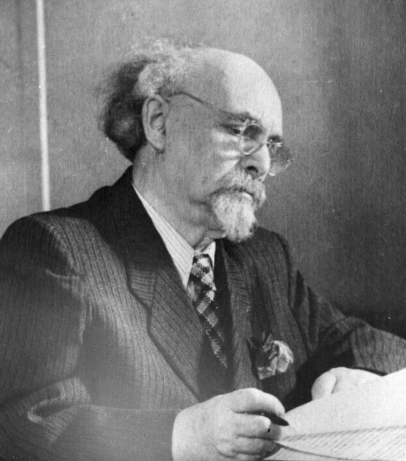

1925 war Timofejew-Ressowski nach Berlin gekommen, wo er in kurzer Zeit die Leitung in der Abteilung für Genetik und Biophysik am Institut für Hirnforschung in Berlin-Buch übernahm. Im September 1945 wurde der Genetiker vom sowjetischen Geheimdienst NKWD festgenommen und nach Moskau gebracht.

Aus dem Protokoll eines Verhörs von Wilhelm Pütz, Chef der Personalabteilung und der Buchhaltung des Instituts für Hirnforschung (Rückübersetzung aus dem Russischen):

„Als Direktor der Genetik-Abteilung des Instituts wusste Timofejew von allen geheimen Direktiven, die die Arbeit des Instituts im Kriegsinteresse bestimmten. Je nach dem Vordringen der Roten Armee erteilte Timofejew persönlich Befehle zur Vernichtung von geheimen Dokumenten, die in meinem Tresor lagen. Darüber hinaus erteilte Timofejew Befehle schon unmittelbar vor dem Eintreffen der Roten Armee etwa am 20. April 1945, als schon um Berlin gekämpft wurde. Die wichtigsten Ausrüstungen sollten versteckt werden, um nicht in die Sowjetunion ausgeführt werden zu können.“

Aus dem Protokoll eines Verhörs von Hans Born, Assistent am Institut und NSDAP-Mitglied (Rückübersetzung aus dem Russischen):

Frage: Warum kehrte Timofejew-Ressowski nicht in die Sowjetunion zurück?

Antwort: „Er kehrte nicht in die Sowjetunion zurück, weil er in Deutschland eine gute Arbeitsstelle hatte und mit seiner Arbeit durchaus zufrieden war. Außerdem war Timofejew-Ressowski dem faschistischen Regime treu ergeben, auch wenn er sich offiziell bei Gesprächen mit mir negativ über die faschistische Ordnung äußerte.“

Im Frühjahr 1937 verweigerte das sowjetische Konsulat die Verlängerung des Reisepasses von Timofejew-Ressowski und forderte ihn zur Heimkehr auf. Der Wissenschaftler selbst will aber einen kurzen Brief von Akademiemitglied Nikolai Wawilow (der später Opfer der stalinschen Repressalien wurde) erhalten haben, in dem geschrieben gestanden haben soll, in der Sowjetunion würde ihn „Gefängnis oder noch etwas Schlimmeres“ erwarten. Also ist Timofejew-Ressowski in Deutschland geblieben.

Im Frühjahr 1945 weigerte sich Timofejew-Ressowski, seine Abteilung in den Westen Deutschlands verlegen zu lassen, und hat de facto sein ganzes Team und die gesamte Ausrüstung bis zum Eintreffen der Roten Armee arbeiten lassen. Im April 1945 wurde er von der sowjetischen Militärverwaltung zum Direktor des Instituts für Gehirnforschungen ernannt, doch am 13. September wurde Timofejew-Ressowski von NKWD-Mitarbeitern festgenommen und nach Moskau gebracht. Dort landete er in einem Gefängnis des Volkskommissariats für Staatssicherheit.

Am 4. Juli 1946 wurde der Wissenschaftler vom Kriegskollegium des Obersten Gerichtshofs der RSFSR zu zehn Jahren Haft wegen Landesverrats verurteilt. Als aber seine Kenntnisse und Entwicklungen für die Entwicklung der sowjetischen Atomwaffen dringend benötigt wurden, wurde Timofejew-Ressowski aus einem Lager zum „Objekt 0211“ im Gebiet Tscheljabinsk verlegt, wo er sich mit Problemen der Strahlungssicherheit befassen sollte. 1951 wurde er freigelassen und 1955 wurde die Klage gegen ihn fallen gelassen.

1950 wurde der Forscher als Kandidat für den Nobelpreis wegen seiner Mutationsforschungen nominiert, doch die sowjetischen Behörden beantworteten nicht einmal die Frage der Schweden, ob Timofejew-Ressowski überhaupt noch lebte. Von 1964 bis 1969 leitete er die Abteilung für Radiobiologie und Genetik am Institut für medizinische Radiologie der Russischen Akademie der medizinischen Wissenschaften in Obninsk (Gebiet Kaluga), wo er 1981 verstarb.

Das Schicksal Nikolai Timofejew-Ressowskis wurde zu einem markanten Beispiel für die Abhängigkeit von Wissenschaftlern von den Ansichten und Bedürfnissen der Machthaber.

* Es wurde der vermutliche Ort des Verhörs angegeben. Der genaue Ort konnte nicht festgestellt werden.

Quelle:

Archivunterlagen aus der Personalakte Nikolai Timofejew-Ressowskis.

Anzeiger der Russischen Akademie der Wissenschaften, 2000, Band 70, Nr. 3