Am 2. März 1946 verabschiedete der Sowjet der Volkskommissare der Sowjetunion den streng vertraulichen Beschluss Nr. 493-202ss. Dieser sah die Gründung des Laboratoriums Nr. 1 der Akademie der Wissenschaften der UdSSR vor.

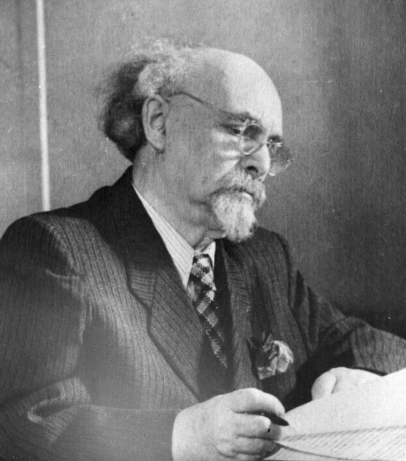

Das Labor Nr. 1 wurde zu einem vollwertigen Forschungsinstitut, das auf der Basis des Ukrainischen (später Charkower) Physisch-Technischen Instituts wiederhergestellt wurde, das mit der Umsetzung des sowjetischen Atombombenprojekts beauftragt wurde. An die Spitze des Labors wurde der Direktor des Charkower Physisch-Technischen Instituts, Kyrill Sinelnikow, gestellt.

Das Ukrainische Physisch-Technische Institut in Charkow hatte schon lange vor Kriegsausbruch ein Projekt zur Entwicklung einer Atombombe in Angriff genommen. Am Institut waren Forscher aus Großbritannien, Deutschland und Österreich aktiv; es wurde von vielen ausländischen Physikern besucht, unter anderem von Niels Bohr, John Cockcroft und Paul Dirac. In den Jahren 1937 und 1938 wurden im Rahmen einer massiven „Säuberung“ etliche begabte Mitarbeiter des Instituts verhaftet und hingerichtet. Der Flüchtling aus dem faschistischen Deutschland Alexander Weißberg wurde der Gestapo überlassen – als „unerwünschter Ausländer“. (Er wurde in ein KZ geworfen, überlebte diese Zeit aber glücklicherweise.) Und Lew Landau, der ebenfalls am Charkower Institut arbeitete, hat das Akademiemitglied Pjotr Kapiza vor der Festnahme und noch schlimmeren Folgen gerettet.

Dennoch war das Institut eine starke Forschungseinrichtung geblieben. 1940 reichten seine Mitarbeiter Fritz Lange, Wladimir Schpinel und Viktor Maslow ein Paket von Patentanträgen ein, die mit der Entwicklung von „atomar-molekularer Munition“ verbunden waren: „Über die Nutzung von Uran als Spreng- und Giftstoff“, „Methode zur Vorbereitung einer Uranmischung, die mit Uran-235 angereichert ist. Mehrdimensionale Zentrifuge“ und „Thermokreislaufzentrifuge“.

Beschleuniger, die Experten des Charkower Physisch-Technischen Instituts entwickelt hatten, kamen im Rahmen des Atomprojekts intensiv zum Einsatz. Unter anderem griff Igor Kurtschatow darauf zurück. Gerade in Charkow schlug Kurtschatow eine lustige Erklärung der Abkürzung des Namens der ersten sowjetischen Atombombe RDS-1 („Düsentriebwerk S“) vor: „Die Russen tun es selbst“.

Quelle:

Atomprojekt der Sowjetunion: Dokumente und Materialien. Band II, Buch 2.