Seit 1946 lebte der Schachweltmeister Alexander Aljechin in der bei Touristen beliebten portugiesischen Stadt Estoril – allein, ohne Geld, gequält von Krankheiten und Alkoholsucht, boykottiert von den Kollegen. Anfang März reiste er auf Einladung der britischen Botschaft nach Lissabon, wo ihm ein Brief übergeben wurde, der über diplomatische Kanäle gekommen war.

In dem Schreiben hieß es:

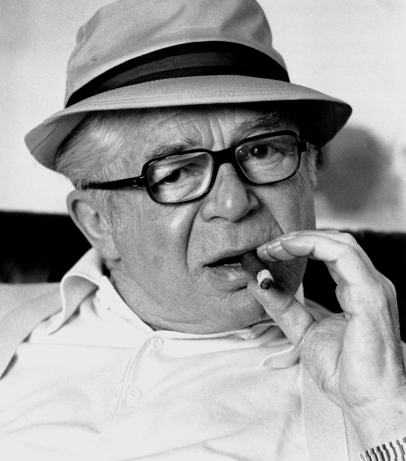

„Herr Aljechin,

Leider verhinderte der Krieg die Austragung unseres Spiels 1939. Doch ich rufe Sie erneut zu einem Spiel um den Weltmeistertitel auf. Wenn Sie zusagen, werden mein bevollmächtigter Vertreter und der Moskauer Schachklub mit Ihnen bzw. Ihrem Vertreter Verhandlungen über die Bedingungen, Datum und Austragungsort, wünschenswert unter Teilnahme des Britischen Schachverbands, durchführen.

Ich warte auf Ihre Antwort. Ich bitte ebenfalls, Ihre Wünsche über das Datum und den Austragungsort des Spiels zu äußern. Ich bitte Sie sehr, ein Antworttelegramm mit einer anschließenden Bestätigung per Post an den Moskauer Schachklub zu schicken.

4. Februar 1946

Michail Botwinnik“

Die Einladung des sowjetischen Schachmeisters bedeutete für Aljechin, dass ihm die Möglichkeit geboten wird, in die Schachwelt zurückzukehren, und sein Boykott zu Ende ist.

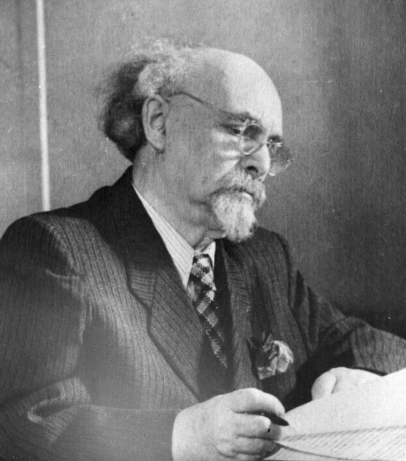

Alexander Aljechin war wegen seiner Kooperation mit der Nazi-Verwaltung in Frankreich isoliert. Seit 1920 lebte er außerhalb der Sowjetunion, vorwiegend in Frankreich. Als der Krieg ausbrach, war er auf einem Wettbewerb in Argentinien. Der Schachspieler kehrte nach Frankreich zurück und ging freiwillig zur Armee. Nach der Niederlage der französischen Truppen zog er in den Süden des Landes, diese Gebiete wurden von der Kollaborationsregierung von Vichy kontrolliert. Hier veröffentlichte er mehrere Artikel und gab einige Interviews, wo er „arisches Schach“ dem jüdischen Schach entgegensetzte, indem er strikt den Prinzipien der Rassentheorie der Nazis folgte.

1942/1943 lebte Aljechin vor allem in Prag. Er gab simultane Spiele für Wehrmachtoffiziere, stand unter der Schutzherrschaft des Generalgouverneurs des besetzten Polens, Hans Frank (Angeklagter bei den Nürnberger Prozessen). Seit Ende 1943 lebte er vor allem in Spanien und Portugal, nahm an Schachturnieren als Vertreter des Dritten Reichs teil.

Später erklärte er sein Vorgehen mit der Angst um die Sicherheit seiner Frau, einer US-amerikanischen Jüdin. Im Ergebnis kam es zu einem internationalen Boykott, der von der Gemeinschaft der größten Schachmeister und Schachverbänden ausgerufen wurde.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde eine internationale Kommission zur Untersuchung der Kooperation des Weltmeisters mit den Nazis ins Leben gerufen. Es wurde die Frage besprochen, ihm seinen Weltmeistertitel abzuerkennen. In Frankreich wollte man Aljechin als Landesverräter vor Gericht stellen, weil er Staatsbürger und Militär dieses Landes war.

Nur Großbritannien und die Sowjetunion blieben loyal gegenüber dem großen Schachspieler. Ende 1945 wurde er zu einem Wettbewerb in England eingeladen, doch wegen der drohenden Absage anderer Schachspieler musste sie zurückgerufen werden.

Den Brief des sowjetischen Champions Michail Botwinnik vom 4. Februar bekam Aljechin Anfang März von den Mitarbeitern der britischen Botschaft in Lissabon. Aljechin schickte sofort ein Antworttelegramm an Botwinnik mit seiner Zustimmung für das Spiel.

Am 23. März billigte die FIDE die Austragung eines Spiels zwischen Aljechin und Botwinnik. Doch am 24. März 1946 wurde Aljechin in seinem Hotelzimmer in Estoril tot aufgefunden – er saß im Sessel vor dem Schachbrett. Als offizielle Todesursache wurde angegeben: Erstickung wegen eines Stücks Fleisch im Hals.

Quelle:

Webchess.ru